Online-Talk: „Green Destination – Warum zertifizierte Regionen in Zukunft die Nase vorn haben” von TICT und respect_NFI

Gemeinsam mit dem Travel Industry Club Tourismus (TICT), Nicole Nell, Nachhaltigkeitsmanagerin von Wagrain-Kleirl Tourismus, Dr. Michaela Hölz, Expertin für alpinen Tourismus und Nachhaltigkeit von Hölz Consulting und DI Karl Reiner, Tourismus- und Nachhaltigkeitsexperte bei der ÖAR Beratung & Entwicklung gestalteten wir den TICT-Talk am 7. März 2025 zum Thema: Green Destination – Warum zertifizierte Regionen in Zukunft die Nase vorn haben.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Tourismus. Doch wie zeigt eine Destination, dass sie wirklich nachhaltig handelt? Zertifizierungen sind der beste Weg, genau das transparent zu machen. Sie bieten Destinationen die Möglichkeit, sich klar als nachhaltige Reiseziele zu positionieren.

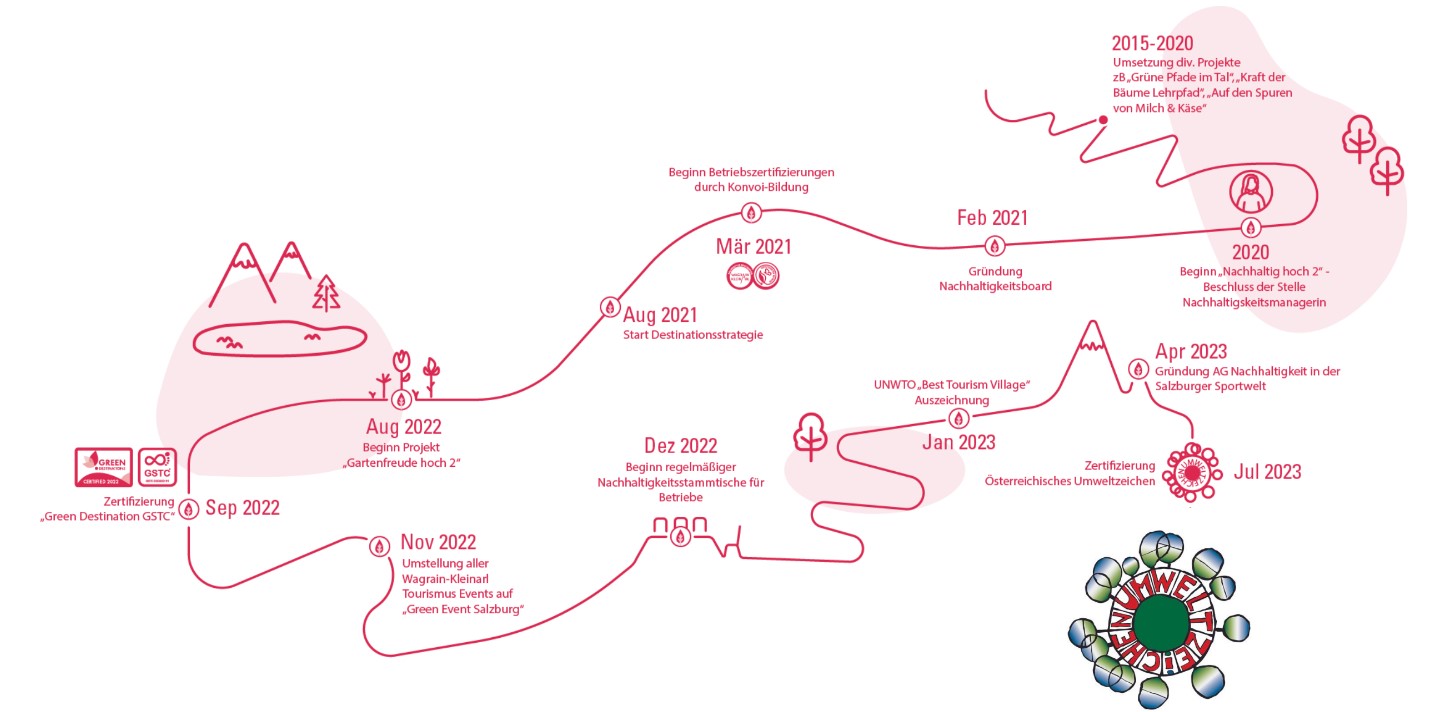

Als erste Referentin kam Nicole Nell von Wagrain-Kleinarl Tourismus zu Wort. Sie schilderte aus erster Hand die Motivation, die Vorteile und den Nutzen einer Zertifizierung:

„Eine Zertifizierung ist kein Marketinginstrument und es bringt auch nicht mehr Gäste in die Region“, so Nicole Nell. Stattdessen richtet man den Blick über kurzfristige Erfolge hinaus. Durch den Prozess kommen alle Beteiligten im Tourismus zu Wort. Angefangen von der Gemeinde, den Bergbahnen bis hin zur Gastronomie, den Unterkünften, den Landwirt*innen und der lokalen Bevölkerung. „Eine Zertifizierung führt durch diesen Prozess, man kann Nachhaltigkeit greifbarer machen und die einzelnen Kriterien Punkt für Punkt strukturiert abarbeiten“, so die engagierte Nachhaltigkeitsmanagerin. Ihr Tipp ist, große Visionen zu haben, sich aber kleine Ziele zu setzen und diesen in vielen Einzelschritten näher zu kommen.

Weg zur Zertifizierung © Nicloe Nell

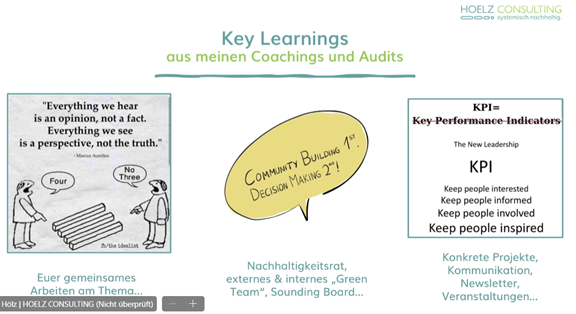

Dr. Michaela Hölz von Hölz Consulting berichtete über den Ablauf eines Zertifizierungsprozesses und was Labels, wie das Österreichische Umweltzeichen, mit dem die Tourismusregion Kleinarl-Wagrain ausgezeichnet ist, ausmacht. Es ist ihr wichtig zu betonen, dass es sich bei Zertifizierungen um eine freiwillige Selbstverpflichtung handelt. Man unterwirft sich einem Standard, der weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. „Als erstes muss sich eine Destination mit dem Zweck auseinandersetzen, damit die nachfolgenden Schritte klarer werden“, so Michaela Hölz. Es braucht Ressourcen, man muss eine eigene Nachhaltigkeitsstelle schaffen, Verantwortlichkeiten regeln – eine Zertifizierung ist ein Lernprozess, der nach Abklärung des Zwecks mindestens ein Jahr in Anspruch nimmt.

Key Learnings © Hoelz Consulting

Last but not least gab Karl Rainer einen Überblick über die verschiedenen Destinationszertifikate und zeigte auf, wie das europäische Nachhaltigkeitsnetzwerk Ecotrans dabei hilft, Zertifikate sichtbar und transparent zu machen.

„Wie kann man über den Tellerrand hinausschauen, wenn Österreich zu den nachhaltigsten Destinationen der Welt werden soll?“, fragt Karl Rainer. Hier schafft Ecotrans Transparenz und einen Austausch zwischen Ökologie und Ökonomie, aber auch zwischen den diversen Zertifikaten.

Alle drei Referent*innen sind sich einig, dass ein Austausch zwischen Destinationen, Berater*innen und Auditor*innen das A und O einer Zertifizierung sind. Und es besteht Konsens darüber, dass im Zuge einer Zertifizierung alle Beteiligten viel lernen und mitnehmen sowie ein externer Blick neue Perspektiven aufzeigt.

Einen Video-Mitschnitt des TICT-Talks finden Sie auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=xPn3beOg_JE